国内AR智能眼镜排名分析:技术趋势与企业应用参考

一、AR智能眼镜的产业现状

近年来,随着人工智能、光波导、空间计算等核心技术的成熟,AR智能眼镜逐渐从概念走向实际应用。它不仅能够在视觉上叠加数字信息,还能与现实场景进行实时交互,广泛应用于工业制造、能源巡检、物流仓储、医疗培训和文化展览等领域。

中国AR产业起步虽晚,但发展速度极快。众多科技企业、高校研究机构及制造厂商不断涌入,使得“国内AR智能眼镜排名”成为行业关注的焦点。从技术路线、硬件性能到行业适配能力,AR眼镜已形成多层次竞争格局。

二、国内AR智能眼镜市场的主流方向

当前,国内AR智能眼镜的发展方向主要可分为三类:

工业级AR眼镜

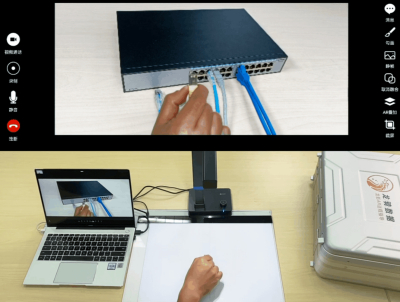

主要服务于B端企业,适用于设备巡检、装配指导、远程运维、生产质检等场景。强调可靠性、抗干扰性和远程协作能力。

消费级AR眼镜

面向普通用户,聚焦影音娱乐、导航出行、信息显示等轻量化场景。产品设计注重佩戴舒适度与视觉体验。

行业定制型AR眼镜

结合行业需求进行功能化定制,如警务、医疗、教育、能源、交通等。此类产品多与自研软件平台结合,形成一体化解决方案。

三、国内AR智能眼镜的技术对比维度

在评估AR智能眼镜产品或品牌时,通常从以下几个维度进行比较:

对比维度 | 关键要素说明 |

光学显示 | 是否采用光波导或自由曲面方案,影响清晰度与透光率 |

计算性能 | 芯片架构与算法优化,决定运行稳定性 |

交互方式 | 支持语音、手势、视线追踪等多模态交互 |

通信能力 | 兼容Wi-Fi、自组网、5G等多种网络模式 |

续航与佩戴 | 电池容量、散热设计及佩戴舒适性 |

软件生态 | 是否支持跨平台操作及行业应用扩展 |

安全与数据管理 | 对于B端企业尤为关键,涉及信息加密与权限控制 |

这些指标共同决定了AR智能眼镜的性能表现与行业适用度,也是企业选择设备时的重要参考。

四、国内AR智能眼镜产业格局

从整体格局来看,国内AR产业已形成“科研驱动+产业落地+应用融合”的模式:

一批高校与科研院所推动基础光学与感知技术突破;

科技企业则加快产品商业化落地,在工业、能源、交通等行业形成示范应用;

各地政府与园区推动XR产业集群建设,为AR生态提供政策与资本支持。

虽然市场上尚未形成绝对主导者,但多家企业正依托国产化硬件、算法优化及场景定制能力,逐步建立差异化优势。

五、AR智能眼镜的未来趋势

未来几年,AR眼镜将从“单设备应用”向“智能协作终端”转型,主要呈现以下趋势:

光学系统轻量化与量产化:光波导技术将成为主流,推动产品在清晰度与成本间取得平衡;

AI识别与视觉增强融合:通过图像识别、空间计算和物联网连接,实现实时数据可视化;

跨平台兼容与远程协作:AR设备将不再是独立终端,而是企业数字化系统的重要入口;

国产化加速与供应链完善:从芯片、显示到算法,国产技术正在形成完整生态。

从“排名”到“落地”的关键

与其关注“国内AR智能眼镜排名”,企业更应注重产品的场景适配度与系统协同性。

对于制造、能源、公共事业等行业而言,稳定性、精度与远程协作能力远比外观或娱乐性能更具价值。

龙影AR深耕增强现实领域,聚焦于AR远程指导、巡检与智能协作等核心应用场景。

通过自研硬件捕融设备、兼容多平台系统与AI算法支持,龙影AR助力企业实现从传统运维到智能化、可视化的全面升级,为B端客户打造高效、安全的数字化作业新模式。