AR眼镜供应商该怎么选?一份给B端采购的七条铁律

把AR眼镜送进工厂、矿山或电站,并让它持续产生数据,这件事的难度不在镜头,而在供应链。过去三年,我们走访了二百多个项目,发现真正影响上线周期的,从来不是参数表,而是“供应商”三个字。以下七条铁律,可帮采购、信息、生产三部快速筛掉90%的潜在风险。

1. 先问“同款现场”

要求供应商列出近十八个月内,与你同工艺、同工位的部署清单,并给出甲方联系人。能拿出五例以上,且运行满一年,才值得进入下一轮。

2. 看“备件半径”

让供应商打开地图,标出离你工厂三百公里内的整机、电池、光机库存。若库存量低于在用量的8%,一旦停线,等待时间将以“天”计,而不是“小时”。

3. 查“接口履历”

把自家MES、CMMS、SCADA的系统版本写在一张A4纸,让对方现场承诺对接周期。若曾做过同版本,三天可给出字段对照表;若没做过,再低的价格也只是买回去一台孤岛终端。

4. 验“白名单经验”

封闭网络环境需要提前报备MAC、摄像头固件、蓝牙信道。做过能源、军工项目的供应商,会把过往审批复印件直接带进会议室,节省两个月安全审计。

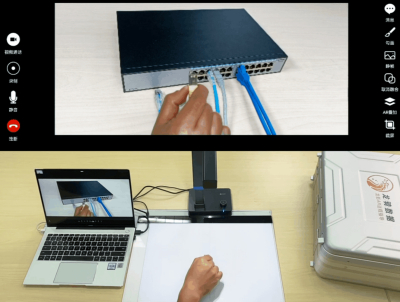

5. 试“内容突击队”

给供应商一张纸质作业指导书,要求七十二小时内做成离线AR包,并能在本地运行。做得到的,后期更新不需你再找第三方;做不到的,上线后每次改图都要额外付费。

6. 要“知识转移清单”

合同里附一张“故障自查表”,列出常见花屏、卡顿、无法对焦的处理办法,并写明乙方工程师第几次到场时,由甲方人员亲手操作、乙方签字确认。知识留在现场,才不会被工程师带走。

7. 写“退出条款”

设备五年折旧期结束,供应商按残值回收或提供折抵升级方案,避免企业自己处理电子废品。愿意签这条的,才是把项目当长期合作,而不是一次性买卖。

七条全部满足,价格略高也安全;缺两条以上,再便宜也是隐患。AR眼镜供应商的真正价值,是把技术风险翻译成可量化的服务条款,让设备一到现场就能融进产线,而不是躺在备件柜。